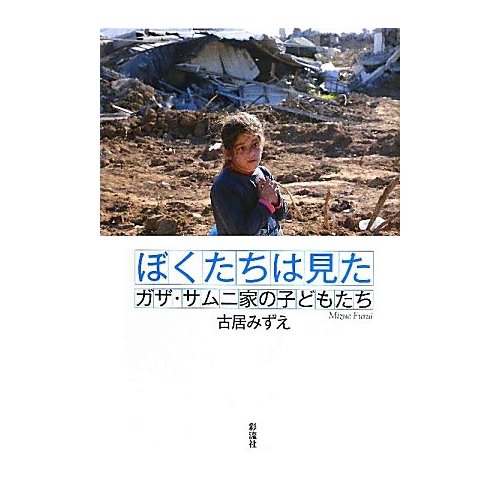

数日に分けて、古居みずえ氏の「ぼくたちは見た ガザ・サムニ家の子どもたち」を読み終えた。

この本からは、明らかに非がない人々が痛み、苦しんでいる姿を読み取れる。イスラエル軍が行った行為がどれほど非人道的なものだったのか。読み終わった頃には、強い憤りを感じた。

書評を書く前に、さらっとパレスチナ問題についておさらいしておく。

WWⅡ終戦後、自分たちの国を持っていなかったユダヤ人は、イスラエルという国を建国することになる。しかし、建国した場所には、元々パレスチナという国があった。国があるということは、当たり前だがそこで生活している人たちがいるわけだ。そこに、世界中に散らばっていたユダヤ人が「戻って」くる。元々そこにいたパレスチナ人たちからしたら、こんな迷惑なことはない。そして、戦争が起きた。中東戦争である。

そこでユダヤ人が行ったことは何か。それは数年前に自分たちがナチスから受けた「ジェノサイド」だ。大量虐殺をパレスチナ人に対して行った。第一次中東戦争が1948年に起こってから、この問題は現在まで続いている。現在、パレスチナは、ヨルダン川西岸地区とガザ地区がある。イスラエルは、その場所にも入植を進めた。50年以上もこの問題は続いているのだ。圧倒的な軍事力を誇るイスラエルに対して、パレスチナ人は石を投げて抵抗(インティファーダと言う)するくらいしかできない。

この本は、2008年12月から2009年1月に行われた、イスラエル軍の大規模なガザ爆破・侵攻によって被害を受けたパレスチナのガザ地区の子どもたちにフォーカスを当てた取材記。構成としては、サムニ家というある一家の子どもたちに、著者が取材をしたものをそのまま記してある。そのため、子どもたちが語ることは、被る部分がある。だが、サムニ家だけでなく、ガザ地区に住んでいた人々は同じような想いを抱えているだろうと容易に想像できる。この侵攻により、1400人以上の尊い命が奪われたのだから。

サムニ家が住んでいた地区は、農業地区だった。イスラエル軍はこれまで農業地区には攻撃しなかった。だが、この時は違った。農業地区だろうとなんだろうと関係なく攻撃をした。何の罪もない女、子どもに対しても虐殺を繰り返した。そしてその事実を隠蔽しようともした。「パレスチナ側の攻撃に対しての報復行為だ」という言い訳を付け加えて。前述したようなインティファーダが行われた事実も存在しない。普通の生活をしていたところにイスラエル軍が踏み入って、人々を容赦なく攻撃し、殺し、その遺体を、家を破壊することで隠蔽しようとした。

この侵攻により、多くの人が殺された。父親、母親、子ども、いとこ、甥っ子、姪っ子、祖父、祖母…。攻撃を受ける前はともに生活していた人が奪われた。ミサイルを受け、体に大きな穴を開けた人間、顔が剥がれ落ちた人間。自分の親族の肉片が飛び散り、体がバラバラになった遺体を目にした幼い子どもたち。

彼らはよく夢を見るらしい。まだ平和だった頃の夢を。

「お母さんはいつもあなたのそばにいるわ」。

夢のなかでそう語りかけると。惨劇を目の前にして、彼らの心の傷は癒えないほど深いものになってしまっただろう。

文中で特に印象に残ったのは、「平和を望むか?」という著者の質問に対して「望まない。お母さんを殺したイスラエル軍を許さない」と答えたことである。10代前半の子どもの言葉は重く深く心に突き刺さった。

このようなことが世界では起こっているのだ。でも、どうしたらいいのだろうか。もどかしい気持ちはあるが、自分にできることは限られているし、それが解決に繋がるとは到底思えない。

読み終えると同時に、ジャーナリストとして事実を伝えることは大事だが、一個人に訴えかけてもどうしようもないのではないか、という想いに駆られた。

例えば、何も知らない人がこの本をたまたま手にしたとして、この本を読んで、何を思うのか。きっと、世界の不平等さに嘆くことだろう。自分に何ができることはないのだろうか、と考える人もいるだろう。そう考えた人が次のアクションに繋げていくためにフォローができるのかということ。この事実を伝えたことによって、何もできない自分を責める人もいるかもしれない。

今までは、人々に伝えることがまず最初のアクションに繋がると考えていたが、国と国との問題は大きすぎる。

何が正解なのか。

「平和は望まない」という子どもの言葉だけが頭の中に残る。自分の家族を殺した相手に対して、平和なんて望まないよな。この気持ちを解消するにはどうしたらいいんだろうか。

まだ答えは出せないが、いろいろと考えさせられる本でした。

子どもたちの偽りのない証言は、ストレートに心に突き刺さります。

読んだことない方はぜひ。